概要

■ 会期 2015.7.7(火)──7.11(土)

■ 会期 2015.7.7(火)──7.11(土)

■ オープニングセレモニー

2015.7.7(火)18:00 〜

会場:韓国文化院 ギャラリーM(I 1F)

主催:韓国・財団法人 秀林文化財団

後援:駐日韓国大使館 韓国文化院

本文より抜粋

─呉日画伯追慕「きらら」展に寄せて─

韓国・秀林文化財団理事長 河正雄

呉日画伯追慕「きらら」展(会期2015年7月7日〜11日)が韓国文化院ギャラリーM1にて開催される事になった。

2014年春に呉信子さん(呉日の実妹)より「兄の呉日が3月5日に亡くなりました。遺品の事で相談があります。」と電話があった。

しばらくして呉信子さんが我が家を訪問された。呉信子さんの御主人、義祖父母には既に50年前から面識あった方で、私が住んでいる川口市に嫁いでいらした方であった。呉日からは何一つ聴かされていなかった為、非常に驚いた。

「一周忌が済んだら、呉日の部屋にある絵や遺品を整理します。河さんの仕事に役立つ物があったら寄贈します。」という申し入れであった。そして命日の2015年3月5日、部屋に残された写真や美術書等、多数の作品寄贈を受けた。

その時、呉信子さんは「オッパ(兄)の事をよろしく頼みます。日本で一生活動して来たので、日本での回顧展が出来れば嬉しいのですが。」と話された事が心に焼き付いた。

この事を、すぐさま沈東燮韓国文化院長に相談したところ、「6月には私の東京での任期が終るので、文化院長としての最後の仕事としてやりましょう。」と快諾して下さった。

遺品を整理していたら生前、宋英玉画伯(1917年〜1999年)と共に我が家にいらっしゃった事のある美術評論家・織田達朗氏(1930年〜2007年)の呉日への讃歌「呉日のために」の原稿が見つかった。

「呉日のために」 織田達朗

光の泉湧く、ポプラの葉波。

愛の力 幼い風抱いて、きらら。

燃えあがる視えない頂の おののき。

やみとどまるも、やまず きらら。

やむすべも なく 弾む黄土のまるみ、きらら。

光の泉湧く、胸のきらら。

1985年11 月2日 東村山で。

「この詩の座にあるものが、きっと貴兄を守ってくれるし、貴兄に幸福の真なる事を与えてくれると思う。この詩の道を通って貴兄のところに良きものが訪ねて来るでしょう。アンニョン!」と添え書きがあった。

私は妻と2015年4月22日、喜寿記念に洛北の鞍馬寺参拝に行った。鞍馬山は毎日を正しく、明るく、元気良く、積極的に生き抜く為の活力を御本尊である尊天からいただくための道場である。

尊天からの言葉である。

「光に向かって」

天を覆う雲は厚くとも、

太陽は常に大空に在る。

風が来て雲を払えば、

黄金の光が燦然と輝く。

人の心に吹きすさぶ八風を、

苦悩の雲を吹き払う風として、

真実を観る智慧の光を迎えよう。

すべては尊天にてまします。

織田達朗氏が書かれた「呉日のために」の讃歌「きらら」は尊天からの「光に向かって」の言葉と同意語であると解釈した。

また、自由美術協会の重鎮である大野修氏(1937年~)の書簡があった。呉日に贈られた「希望」と「励まし」の愛情の言葉であった。

「呉日さんの様な独創的で民族的で純粋精神を持つ作品を描けるでしょうか。呉日さんの絵は力がありユニークです。(これは誰もが持てるものではありません。)日本のゴッホ、朝鮮のゴッホです。」

呉日画伯追慕「きらら」展開催にあたり、在日同胞はもとより、お世話になった自由美術協会の皆様や、愛して下さった日本の皆様の記憶に留め呉日の芸術を回顧して頂ける事は何よりの供養になるものと思います。

遺品を寄贈して下さった呉信子さん、御援助下さった沈東燮韓国文化院長様、お世話になりました関係者の皆様に厚く感謝を申し上げます。

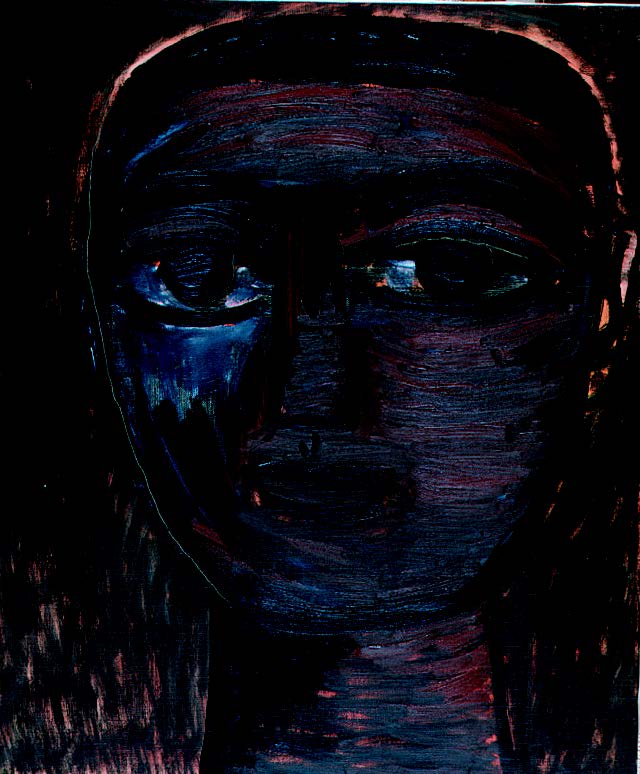

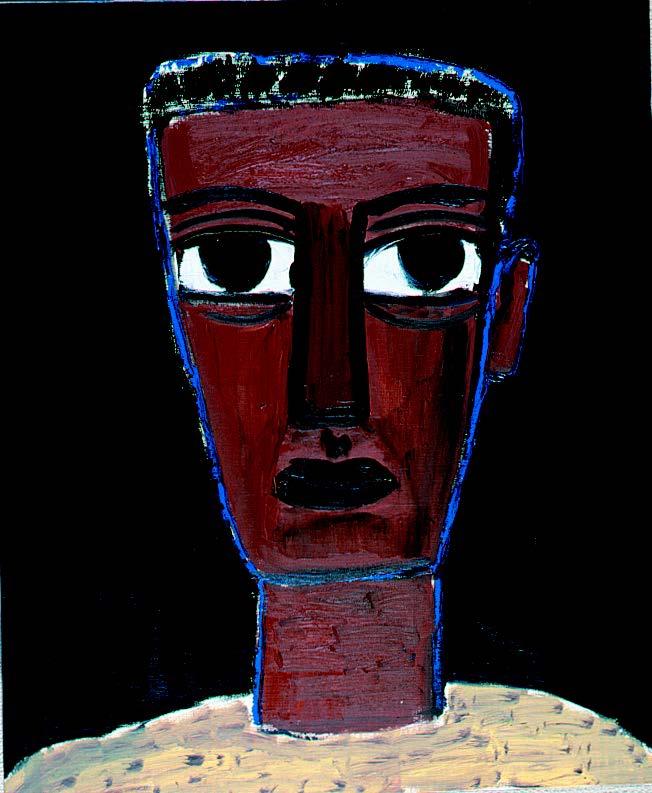

「天国と地獄とその中間の絵画」画家・呉日(1939 〜2014)

韓国・光州市立美術館名誉館長 河正雄

─接点─

光州市立美術館主催による、5・18光州民衆抗争(光州事件)25 周年記念河正雄コレクション『在日作家呉日展』が2005年5月開催された。呉日の作品56点がコレクションされた経緯と、私との接点(縁)を語らねばならない。呉日は広島で、私は大阪で1939年に、日本で生を受けたことから始まる。お互いの人生において、いくつかの共通点を見出すことが出来る。

幼少の頃、それぞれ一時期、韓国の故郷に帰って生活していること。1960年代になって在日本朝鮮文化芸術家同盟(略称・文芸同)美術部員となり、日本アンデパンダン展に共に出品したことがあること。私が尊敬する宋英玉画伯(1917 〜1999)は文芸同での呉日の先輩でもあり、友人でもあったこと。

1995年第1回光州ビエンナーレが開催された。光州市立美術館河正雄記念室では『光州の五月精神展』が開かれた。その時、私の記念室で宋英玉と呉日の作品が展示され、展示終了後その作品は河正雄コレクションとして収蔵した事などが接点と言える。

─出会い─

しかし決定的な接点は、呉日の支援者であり、在日画家のコレクターであった呉永石先生との出会いである。呉日を語るにおいては先ず呉永石先生の経歴を紹介せねばならない。

1936年東京生まれの大阪育ち。上京し1965年、日本デザイナー学院創立。1966年日本写真専門学院創立、1969年日本ビジネススクール創立、1977年学校法人呉学院創立。1989年米国セントラルメソジスト大学名誉博士号授受、1996年東京都〈学校教育功労者〉表彰を受けている。徒手空拳で学園を創立し、30年に渡り週2回の人工透析と聴力の喪失というハンデを負いながら、一にも情熱、二にも情熱、チャレンジ精神の経営哲学で学園を築き、発展させた教育事業家である。在日の文化芸術人達の支援、育成にも尽力され、長年美術館の創設を夢見たが未完成として2001 年に旅立たれた。

1984年10月、上野の森美術館に於いて〈郭桂晶創作工芸展〉が開かれた。その展示場に呉永石先生が見えられた。その時、「私は青年期、画家になる事を夢見たが叶わず、25歳の時から主に在日作家達の美術作品のコレクションを開始した。それらの作品で、私が育った秋田県田沢湖畔に、20世紀における韓日間の歴史の不幸の為に亡くなられた、我が同胞の御霊を慰霊する美術館を建立する計画を立てた。だが、それらのコレクションは、縁あって私の父母の故郷である韓国光州市に寄贈する事となった」とその経緯を呉先生に語った。

「河さん、私の故郷も光州に近い順天です。まだ一度も帰った事がないが、河さんの話を聞いていると、故郷の事が懐かしく思い出されます。私も河さんと同じ気持ちで、在日の作家達の作品をコレクションして、美術館を建てる夢を抱いているのです」と話された。私は同じ時代に同じ夢を抱いて生き、同郷である出自を知り、また感性と感覚が私と同質

の物である事を喜び、親しみを感じた。

「呉先生、私が故郷の光州に御案内しますから、いつか一緒に行きましょう」と私は誘った。しかし先生は「週2回の透析の為、人に迷惑をかける事だし、万が一の事もある。それは叶わぬ事だ」と話された。

「今は韓国の医学も進歩して心配ありませんから、私に任せて下さい」と重ねて言うと「私は朝総連の組織に関わってきた人間だから、今は南の韓国に行く事は出来ないのだ」と淋しげに答えられた。その時、呉先生の望郷の念を思うと切なかった。

私は2000年第3回光州ビエンナーレを記念して、光州市立美術館で「在日の人権展」を開催した。この企画を進めるにあたって、呉先生のコレクションの中から呉日画伯の作品を2、3点借りたいと申し入れた事がある。その時、多くのコレクションの中から捜し出す事は困難である旨を話され、作品を借りる事を断念した。

そこで呉日に会い「在日の人権展」への出品依頼をした。「光州A」「光州B」が出品される事となり、後にその作品は買い上げて河正雄コレクションとした。

翌年、呉永石先生が享年65歳で急逝された。早逝の報せは衝撃であり、無念でもあった。2004年3月、呉永石先生の妹である呉永順氏より便りがあった。

「学校法人呉学園理事長・故呉永石のコレクションとして残された呉日の作品を、河正雄コレクションとして寄贈したい」との内容であった。そして6月になって、伊豆の別荘に保管されていたという51点の作品が、私のもとに届いた。寄贈を受けた呉日の作品は、美術館の夢を果たせなかった呉永石先生の心残りを、河正雄コレクションとして光州市立美術館に託されたものではないかと思った。

「いつの日にか、呉日画伯の作品展を開催する機会を作りたい。そして呉永石先生の、故郷への里帰り〈望郷〉の思いを叶えたい」と感謝の言葉を私は述べた。その時、呉永順氏は伊豆高原の別荘を呉永石記念館として開館すると話された。晩秋になってその案内が届いた。

─呉日は何故画家になったか─

1996 年、呉日が我が家を訪問された。その時、呉日は何故画家になったのかと述懐した。

「学校と言えば、小学校にしか行ったことがなかった。釜山草梁国民学校に呉日布の名で通い、6年生で中退した。12歳の時に家出をして福岡の炭坑や京都の染物屋、パチンコ店、皿洗いなど、放浪しながら生きるために下積みで働いた。余りの厳しさと辛い思いだった。同じ苦労するなら絵描きになろうと決心して、通信で漫画を学んだ。

19歳の時、画家になるために上京してからは大変だった。38年の歳月が流れて画家になると言う夢は実現したものの、それは決して楽な道ではなく、険しい道のりであった。生きることは闘いであり、人間とは何のために生きているのか?という悩みは、人間は生活するために生きているのだという意味に到達するまでに、長い歳月を必要とした。人間の幸せとは何か、青い鳥はどこにいるのかと探し求めた一つの到達点である。」

「私にとっての生の証明をし、一生絵を描き続け、全う出来れば本望である。絵を描くのは苦しみがつきものだが、また喜びも、生き甲斐も感じる。芸術は表現の世界だが、終わりがない。無限だ。ここのところ、芸術は不毛の時代といわれる。だが人間が存在している限り、永遠に続く話であろう。人間は誰でもと思う事だろうが、神と自然に生かし、生かされていると思う。

若い時は祖国の平和統一のために頑張ってきたが、今は一人の画家として生きたい。地球が人間の故郷という時代になったが、今だ解らないことが山ほどある。芸術は未完で始まり、未完で終わるのであろう。

しかし創造は戦いだ。苦悩から喜びを味わう幸福だ。人間は自然から生まれ、自然に帰る。表現出来る才能を与えらた、神と自然に感謝を捧げる」と呉日は語った。

芸術に生きることは贅沢なことだ。生きて感動を与えることが、芸術家の目的である。その熱情が恨(ハン)を凌駕するのだと思う。

─在日の痛ましい断面─

彼が生きた南北分断による在日の、生の痛ましい断面を語るには余りにも辛い。呉日は朝鮮新報社で乗用車の運転手を7年務めながら、朝鮮商工新聞に政治漫画を1年間描いていた。そこでの対話のない生活には耐えられなかった。

1965年頃から激化しだした中ソ論争は、組織の内部に深刻な事態を及ぼした。権力闘争となって分裂・粛正の嵐は、容赦なく反対派を弾圧した。その中には、分派とは無関係なものも数多く含まれていた。呉日もその1人であった。

生来の性格が災いした。何でも喋ってしまう男であると、危険分子扱いされた。祖国の平和統一の為、革命に生きるか、芸術に生きるか、迷いながら、ひたすら絵を描く事に情熱を注いで来た。彼は或る日突然、民族虚無主義のレッテルを貼られて査問に掛けられ、数人の同志から無理矢埋大量の薬を飲まされた。そして精神病院の独房に監禁された。そこで自殺未遂を5、6回繰り返し絶望的な日々が明け暮れたが、死にきることが出来なかった。それ以来、彼は結婚も出来ずに精神病院を往復して、安定剤を飲んで昨日の忌まわしい記憶を忘れようと生きて、この世の地獄と天国とその中間の絵を描いているのだと語った。

イデオロギーが著しく人権を犯し、痛め傷つけた呉日の不幸な歴史。私の道程にも少なからず同じ境涯があったので胸が疼いた。呉日の絵は民族史、在日同胞史を語る絵であると言える。

─人生は闇─

人生は闇なのだ。だから希望という光がなければ耐えられない。生きられない。画家も常に十字架を背負い、一生死闘を繰り広げる求道者である召請の審判が下されるまで、逆境の中で人生の孤独と愛の歌を奏でるのは、人生のテーマであるからだ。

また人生は旅である。生まれてから死ぬまでの旅である。一人暮らしで流されながら生きてきた呉日が、人生は〈無〉と解ったという。「有から無は生まれるが、無から有は生まれない」という真実は虚しい。

だが、その虚しい〈無〉の壁を超越せんと人生に臨むのは、創造の喜びがあったからだ。生と死の悲しみや苦しみを背負い、光を求めてトボトボと浮遊し、光明を求めて漂泊する旅人。生と死を深く見つめるための修行者となって、出家したのだとも言える。それが人生というのでは、辛く余りにも淋しすぎる。

呉日は、自身の苦労は大したものではないと思っていると自分を慰めるかの様に語った。在日の大方の人生は私達も含め、悲しい事に似た話が多くあり過ぎるのは痛ましい事だ。

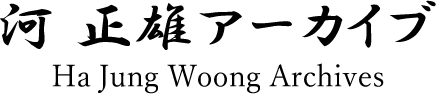

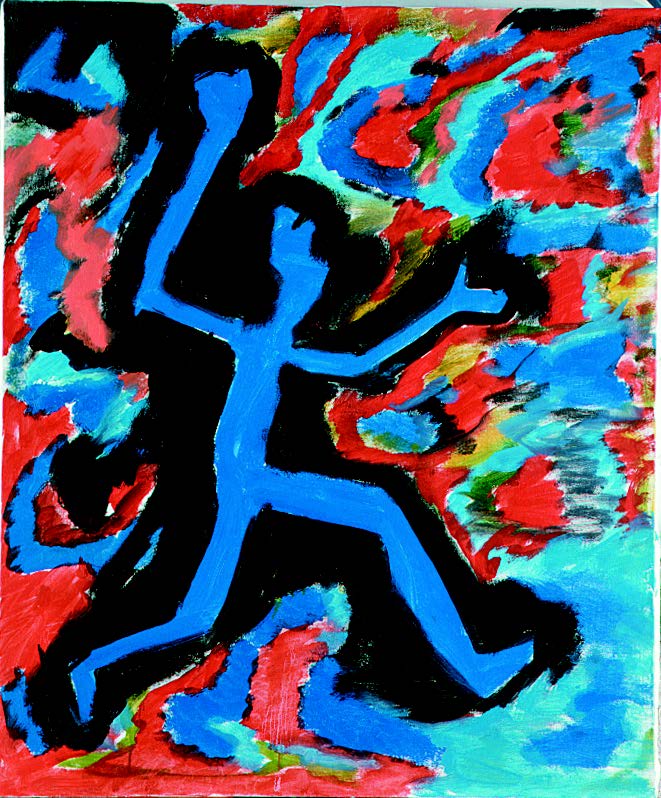

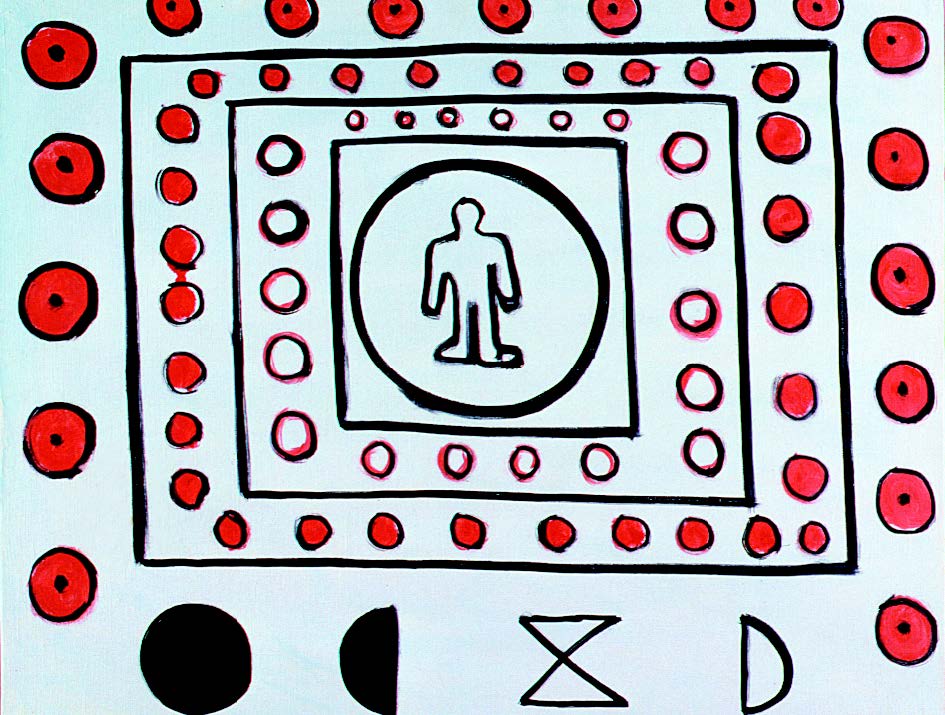

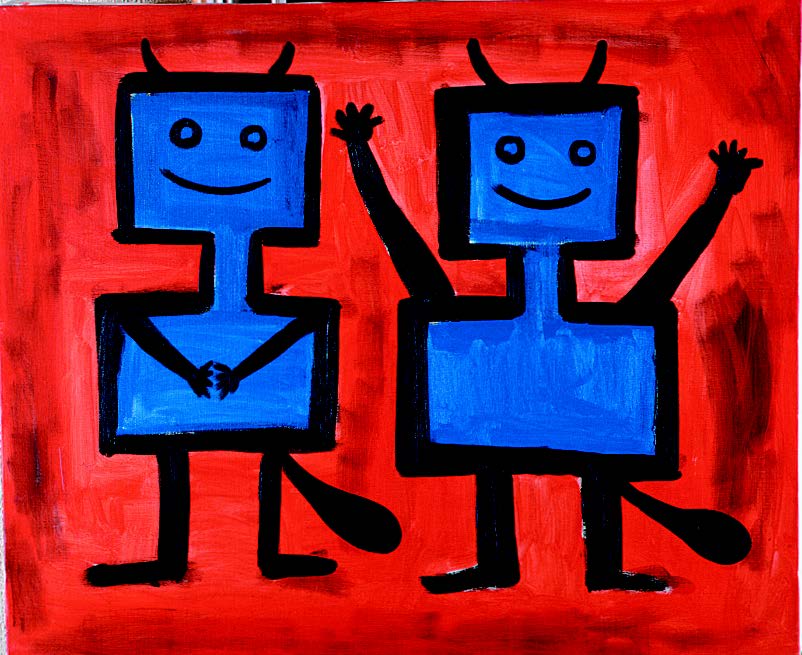

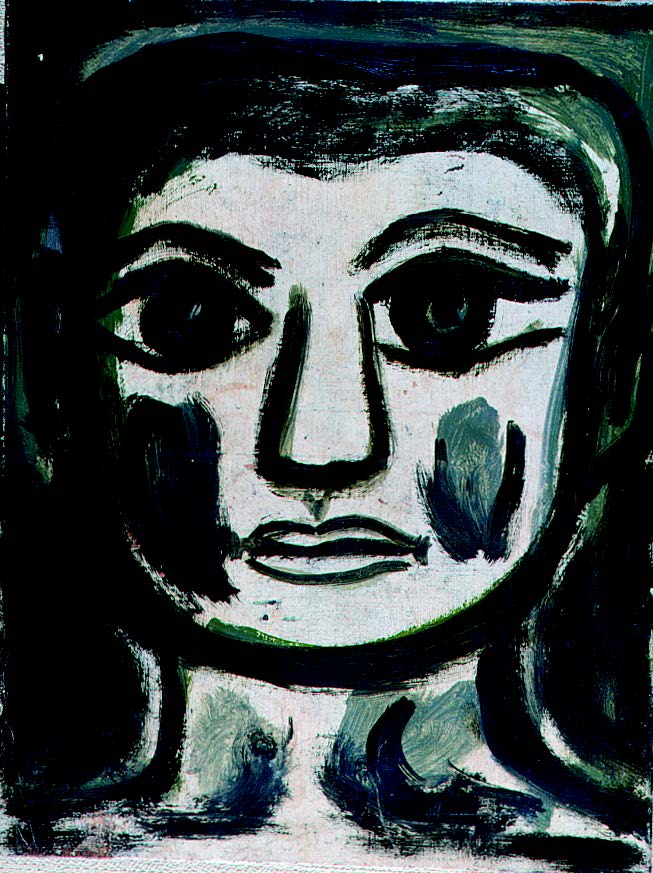

呉日の絵は素朴、簡潔、直裁で明るく楽観的に見える。しかし、その裏には淋しさを紛らわせるため、生きる喜びのため、楽しむために描かれているように思われる。望郷の好情と故郷への愛。ペーソスとナイーブさに郷愁が滲み出ている。孤独で淋しさの中に恐怖への想いと、ブラックユーモアの中にシリアスな抗議と憤怒が漂う。

内在する恨が、表出して画面から飛び出して来るように訴える。私が共感するのは、闇の中で生きた在日の魂が苳疼くからだ。

呉日は、思想を表現して思想に生きる芸術家を目指した。思想だけが唯一の生きる道でない事も、真実である現実だと我に戻ったのだ。宇宙原理に運命を委ねる真実とは何か。呉日が求める永遠のテーマでもあった。

─呉日の略歴─

呉日は、1939年12月25日、慶尚南道居昌出身の父・呉季龍、母・朴南伊の6男3女の次男として広島で生まれた。

父は大正製薬に漢方の薬草を納めて生計を立てていた。1945年8月6日、広島に原爆が落とされたが幸いにも家族は無事であった。家族は避難の為に釜山に渡ったが、父は仕事の為に広島に残った。

釜山での母は日本大使館の近くに住み、闇米商売を行って家を買う程の女傑であった。母が広島に残った父を釜山に呼びに行ったが転居しておらず、奇跡的に鹿児島駅のホームで偶然、再会したという。

母が釜山で儲けたお金で鹿児島の出水に家を買って住む事となった。母は釜山に移り住もうと訴えたが、父は対馬で生活しようと主張して数年間、共に生活する事となった。

対馬で父は古物商を営んで鉄屑を八幡製鉄所に売り、母は焼肉屋を営んで子供達を育てた。父母は対馬で落ち着いたところでポンポン船を買い、釜山に戻ろうと試みたが船が座礁、故障した為に対馬に舞い戻ったという。

対馬にいた頃の呉日は少年時代から毎日、絵を描いていた。父は絵を描く事に反対し、絵筆を便所に捨てた。呉日は便所から絵筆を拾って家の近くの海岸で洗いながら泣いたという。

私も高校卒業後に画家への夢を追ったが母の反対で絵や画材の一切を芝川に放り投げ捨てられた過去があり共感出来る部分がある。

呉日は12歳の時に対馬から家出をした。以降、厳格な父に見つかったら殺されると思った呉日は家族との連絡を全て絶ったという。

─画歴─

1961年から68年に日本アンデパンダン展に出品した。私の手元には『1961年故郷の母、62年煙突のある風景、67年犠牲者・燃え上がる4月、65年農夫・牛、66年鳥と少年』の出品記録がある。

1962年から2014年まで、自由美術展に54回出品。そして佳作賞を2回受賞。終生、自由美術協会会員として活躍。1964 年から66 年在日朝鮮青年展、1964 年から68 年平和美術展、1983 年から86 年黄土展に出品し、個展も2004年まで35回を開催している。(2004 年以降は記録不詳)

1945 年、呉日は祖母に連れられて韓国に一時帰国した。6年間、故郷の慶尚南道居昌にいた。祖国で解放の喜びを味わった。その5年後には朝鮮戦争が始まり、分断の祖国の惨状を見る事となった。

呉日の絵画のルーツは、この頃から始まっていると思える。幼少期に体に染み込んだ故郷の印象。呉日の哲学と人生観は、祖国で目にしたものが全てであり、その望郷の記憶が年老いても鮮烈なのであろう。

呉日は2014年3月5日、東京で亡くなった。秋の自由美術展に物故作家・呉日の作品「つぶやき」が展示された。2010年頃の作品というが、絵の周囲にハングル文字で「「死ぬ事も出来ない。生きる事も出来ない。どう生きれば良いのか。」と描かれていたという。

12歳の時に故郷を後にして対馬から鹿児島へ、そして大阪、転々として東京へと辿り着いたのである。在日と祖国との狭間の中にあった歴史の不幸が、呉日の絵画様式であり表現であるとも言える。

─呉日へのエール─

「呉日さんの絵画は、こざかしい技巧の積み重ねで、人の気を引く世界ではない。それは真っ直ぐ凝視する眼差しによって、喜びも哀しみも、絶望も希望も、呉日さんの心の湖に波立ちながら映っている。

それは在日コリアとしての避けがたい波立ちの、いわば恨を起点としている。在日に対する、または在日同志の差別、少年の時に帰郷したときの強烈な体験、そして中ソ論争を契機に起こった在日同胞同士の悲しむべき悲劇、それらの苦しい道筋の中に、呉日さんの抑えきれない感情が描き出した線があり、記憶や郷愁が絞り出した赤い色彩があり、怒りに膨らんだ表情がある。

呉日さんの世界は、今世界中で苦しみながら、それでも生き抜こうとしている人間達の心と結び合い、共有されていくのだ。私には呉日さんが闇夜に消されまいと火をかかげて、神を探している人のように見える。どんなに苦しくとも絶望したり、虚無主義者になったりしないで、絵画という手段を通して、人間の生命の有り様を凝視し、希望への道を求め続けている画家だと信じている。」

「呉日さん頑張れ、こんな時代に負けるな」とヨシダヨシエ(美術評論家)は応援した。

骨や髄、歯茎までに染み込んでいる恨の感情。歴史的な不運や災難。運命に振り回され思い通りにならない、力が及ばず、常に戦争と過去に囚われる感情・恨。それは私にもある感情であり、日本人にもある感情であると思われるのは、時代の共有感から来るものであろう。

私と呉日は境涯こそ違えども、在日を共有して生きたことの事実は、何ものにも代え難い真実の価値である。死しても来世に希望と光を、そして夢のあ

る人生を願い、祈り呉日は生きていた。

─呉日さんのこと─

自由美術協会運営委員・美濃部 民子

呉日さんの訃報に私は驚かされた。あまり具合が良くなさそうな風情ではあったが。

呉日さんというと呉日さんを撮ったドキュメンタリーが忘れられない。電通の人が撮ったというそのドキュメンタリーはテレビなどで放映されているのと同じ様な質の高いものだった。新宿の椿近代画廊で彼の個展の折みんなで暗くして鑑賞した。画家「呉日」氏を余すところなく紹介しているものだった。

呉日さんは、朝鮮半島出身の人だ。ハングルではオイルと読む。何とも素朴な呉日さんの絵はシンプルで印象に残る。国家権力やら戦争やらの波を思い切り被らねばならなかった複雑で過酷な過去のありそうな彼の人生は軽々に他人に語れるものではなかっただろうし、理解してもらうのは猶のこと難しいものだっただろう。彼のお兄さんが彼が絵の道に進むことに反対して、怒って石膏像を叩き割ったという話をしてくれたことがあった。お兄さんにしてみれば異郷で生きていくには絵描きになるなんて夢は許せないものだし、責任持って阻止せねばならない事だったのだろう。

時が流れ空前の韓流ブームが起こり、美術家同志の日韓交流も盛んになった。私も何回か韓国を訪ねることもあり、韓国の美術にも触れ、歴史も少しは学んだ。

韓国には「民画」というジャンルがあり、呉日さんの絵のルーツと見た。素朴で力強く伝統的なものだ。民族の根源的な陽気なエネルギーに溢れている。

呉日さんが祖国を離れ日本で生きていくには沢山のものと戦わねばならなかっただろう。その中で祖国を忘れずコリアンの伝統的な造形に依拠した創作を続けていたのは深い考えがあっての事だったのではなかろうか。大きな頬と静かで穏やかな目。その内には悲しみが沢山つまっていたのだと思う。呉日さんの遠くを行くロバが曳く荷車の作品など思い浮かべるとアリランの歌が聞こえてくる。アリランは様々な歌い方のあるかの民族の歌だ。アリラン峠は架空の峠。それぞれの心の中にある峠。

私は呉日さんが静かに微笑みながらアリラン峠を越えてゆく姿を想像する。

合掌

(自由美術2014. 6. 1号より)

呉日作品

新聞記事