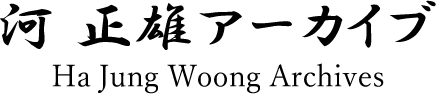

ポール・ラッシュ博士(PAUL F. RUSCH)

(1897年-1979年)

果敢なフロンティア精神

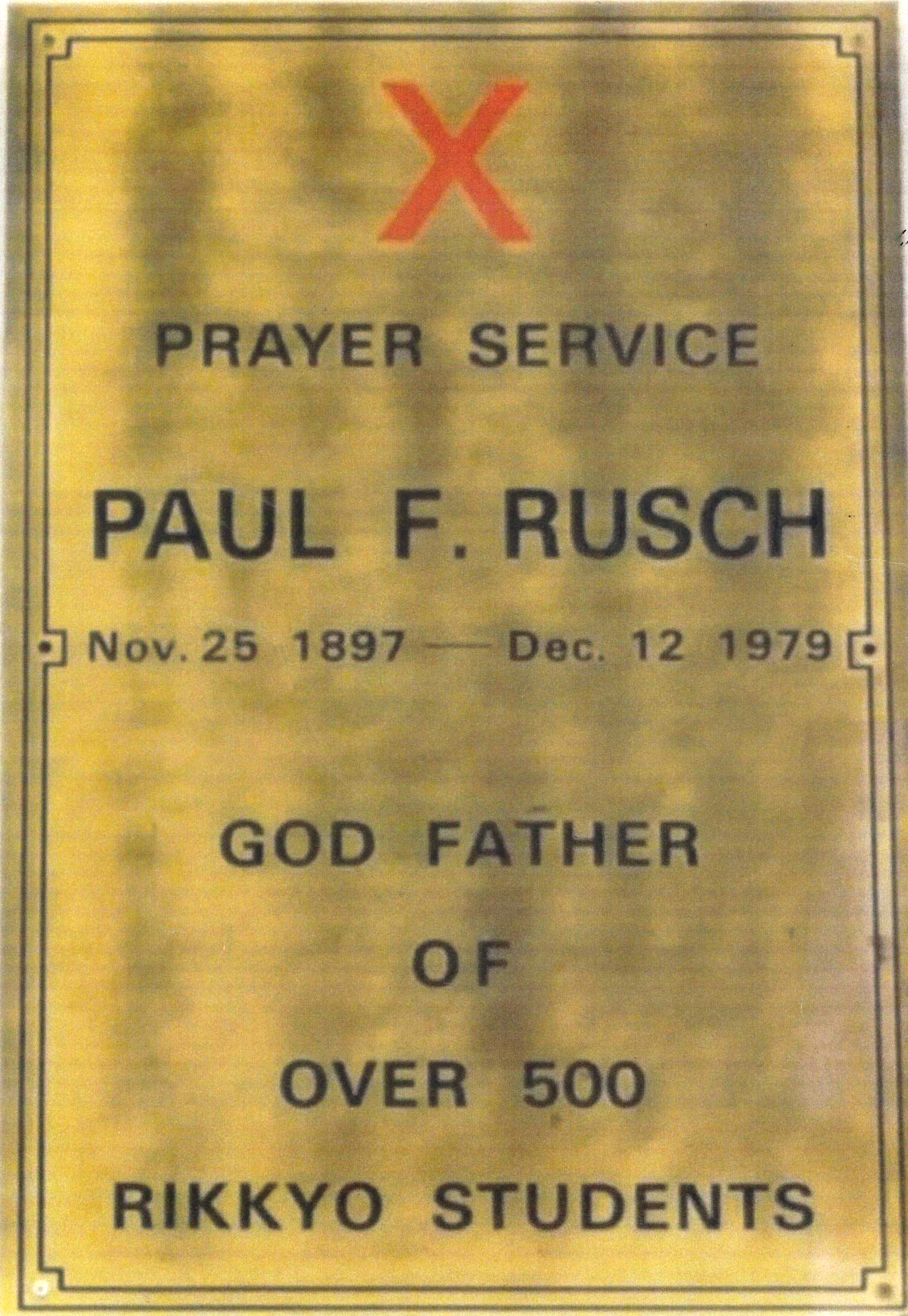

「どこか遊びに行くところがありますか」と宿の主人に尋ねた。「清泉寮へ行ってみたら」と教えられた。敷地が、清里と大泉の境界に接していたので両村の名前から一字ずつ取った名称である。

そこで私は、思いがけず偉大な人を知ることとなった。その名はポール・ラッシュ(1897-1979年)。1923年の関東大震災で破壊された東京YMCAの再建の為、1925年来日したアメリカ・インディアナ州生まれの宣教師である。

「イエスは病める人々を慰め癒したではないか。飢えている人々に食を与えたではないか。イエスはしばしば人々を集め、有益な話し合いの時をもったではないか。幼子を集めて祝福し、働く希望を与えたではないか。」と、農村伝道および農村への奉仕の実践的キリスト教の思想が、「キープ」(清里農村センター)を設立せしめた。

病院・農場・保育園・農業学校・清泉寮がそれである。現在の清里の発展の礎を築いたのが、ポール・ラッシュ、その人なのである。彼のフロンティアスピリット(開拓精神)ぬきにして、清里を語ることは出来ない。

落葉松や白樺の林はまだ芽吹いていない。静寂のなかの八ケ岳にかかる雲の美しさは幻想的で、残雪がまぶしかった。清泉寮は、ヨーロッパの香りをいっぱいにたたえながら、日本の早春を背に孤高にたっていた。

私はその三角屋根のチャペルのたたずまいを見て、戦後のNHKの連続ラジオ・ドラマ「鐘の鳴る丘」の舞台を思い起した。それは、戦争で身寄りをなくした孤児たちの受け入れ施設であった。モデルになったのは、長野県の川上村と境を接する山梨県須玉町黒森地区の「少年の町天使園」だと聞いた。

崇高なボランティア精神と果敢なフロンティア精神。「日本とアメリカはよい友人になれる」と、国境と民族を越えた無私の奉仕と博愛・人道主義思想。異郷人が、ましていわんや、日本の敵国「鬼畜米人」だった人が、戦前・戦後を通して日本の地に留まって実践している遠大な人類愛のロマン。

私は、彼の「最善を尽くせ、しかも一流であれ」という言葉と共に、キリスト教の教えに対しても大きな関心と感化を受け、清里に降り立ったことを至福と考えた。

数年経って清里の念場ケ原に敷地を購入し、小さな山小屋を建てた。この一帯は、柏前ノ牧として、古来名馬の産地として名高く、「甲斐の黒駒」として名声を博したことが「日本書紀」など諸書に伝えられている。この地方、巨摩郡というが、私は高麗郡だと思った。この一帯が高句麗から来た渡来騎馬人の住みついたところと推理し、合点したからだ。

埼玉県日高市の高麗神社の由来を見ると、「『続日本紀』巻三によれば、716年、駿河・甲斐・相模・上総・下総・常陸・下野七ケ国在住の高句麗人1779人をこの地に集めて開かれた」と書いてある。私は、この念場ケ原にいた高句麗人がその時代、日高地方に移ったものと頼もしく思うようになった。

枯すすきにからまつの葉の散り積みて時雨にぬれし色のさやけさ

念場原で詠まれた若山牧水の「木枯紀行」のなかの一首である。

また、山頭火は、行き暮れてなんとここらの水のうまさはと、清流、清里の水の美味さを詠った。

津金の山中に海岸寺がある。王仁博士の後裔といわれる行基菩薩によって、717年に開創されたと伝えられている。海岸寺は、人が生きていく道を静かに考えるところで、寛大さが漂う。

須玉の町には、新羅三郎義光の菩提寺、正覚寺があって、新羅という名に郷愁と縁を覚える。

私はこの地で三人の子を育て、社会人として世に送り、疲れはてた心と病んだ身体をいやした。満天の星と歴史を囁き、遠い昔のロマンを偲んで58年生きた。

ポール・ラッシュとの出会い

1961年のことである。私は一人清泉寮を訪ねた。玄関の出入りは自由で応接室のあるホールに入った。

マントルピースのソファーに聖職者の黒い立て襟の制服を身につけた小柄で小太りした白人が1人物思いに耽っていた。頬や鼻が赤く染まってテカテカと輝いていた。

私が入って来たことに気付き、立ち上がって、「どうぞお掛けください」と声をかけてくれた。この人が、ポール・ラッシュであった。日本語はそれほど流暢ではなかったが、会話が進んだ。

「どうしてここへ。どこからおいでになりましたか。」

「マントルピースの上に掲げてある絵にひかれて入りました。見覚えのある絵だったものですから。」

「須田寿の『牛を売る人』の絵です。この寮の完成の時、寄贈を受けたものです。日本で初めてジャージ種をアメリカからもってきて、この清里で実験的に飼育したご縁で、牛のモチーフの絵が送られたのです。」

「私は、須田寿のザクロの絵がとても好きです。画集を持っていて身近に見ていたのがご縁になりました。」

「その画集を、一度見たいものですね。」

絵がとりもつ縁で、2人きりで1時間ほど会話を交わしたろうか。会話というよりは、殆ど私の一方的な絵の講釈であった。

私は、私の画論、好きな画家などについて、熱弁を振るった。ポール・ラッシュは、私の絵の話についてはあまり興味がないようであったが、相槌を打ちながらニコニコして聞いていた。

「ここまでくるのに大変なことが多かったでしょう。」と突然問いかけた私の言葉に、ポール・ラッシュの顔が瞬間曇った。潤んだその眼には、ゆがんだ私の顔が映っていた。熱血の眼であった。

「自分の理想とロマンとのギャップで苦しみました。地元の人々から理解が受けられなかったことで一番悩み苦しみました。今も悩み、実はそのことで1人で考え込んでいたところです。」親しみを込めたその言葉がしみじみと心に沁みた。

異郷の地で異邦人として奉仕をすることがたやすいこととは思わないが、この孤独、このわびしさは、なぜか私には共感として伝わり、一期一会の出会いを糧とする影響を受けた。

それから数年をへて、ポール・ラッシュは、清里の地に大きな光を残して、人々に惜しまれながら去っていった。須田寿の画集を見ないままで。

1997年10月14・15日に開かれた「ポール・ラッシュ祭-明日への希望を信じ挑戦する人々を励ますためのカンティフェア(収穫祭)」は、すばらしい好天に恵まれた。久しぶりに清泉寮を訪れた私は、マントルピースの上に変わりなく掲げてある「牛を売る人」の前で、しばしポール・ラッシュとの思い出にひたりながら、世の無常をしみじみ味わった。