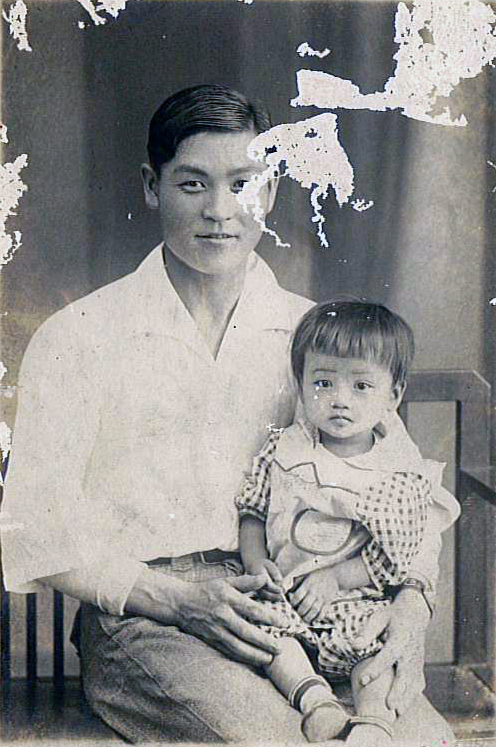

幸せ

(1966年撮影)

「ちちははの 思うことのみ 秋の暮れ」という与謝蕪村の句がある。喜寿の歳を迎え父母の事を思う事が多くなった。

特に育ててもらった幼少の頃や、青年期の日常などであるが、身の未熟ゆえの不徳が走馬灯の様に甦る。愛おしさと懐かしさが込み上げ潤んで来る涙で心を洗うのは単なる感傷ではない様だ。時代を共有し、共に生きた人生の深さや重さから来る感慨はひとしおである。

最近父母が枕を共にし、仲良く寝ている姿を夢に見た。生前は犬猿の仲であった両親を仲良くさせようと心を配った。電機店を新築した時に、布団を新しくして父母の寝室兼居間を作った。

しかし父母の間に出来た溝は私が思っていたものよりも深く、食卓で境界を作り布団を分離して寝ている様を見て、酷く落胆したものだ。

そんな仲ではあったが、夫婦別れの喧嘩を見た事は生涯なかった。その点については子供心に有り難いと思った。

父母の恩徳を想う時、遠くに去り行くものを近くに引き寄せ、胸に抱いて追憶、回顧する事への幸せは人生の冥利である。

信心深い人

私は神社や寺院が好きで良くお参りする。取り立てて信仰や信心が深いとは言えないが、お参りした後で清々しくなる。自己を見つめ真摯な気持ちが湧いて来るからだ。神域、寺域に入ると、そこはかとなく深遠なる世界が宿っていて神秘を感ずる。神霊や御仏の後光に抱かれ、今まで気付かなかった優しい人間に、導かれるような気持ちになれるから不思議である。良く神頼みや仏に救いを求めると言うが、苦しい時に救いを求めたくなる気持ちは理解出来る。だが、私の場合は頼みや救いの祈りだけではない。

四十数年前のこと、父母が四十六年振りに故郷に帰りたいと言うので、生誕地である韓国全羅南道霊岩を訪ね、祖先が眠る土饅頭の墓に額突いた。その時父母と抱き合って先祖の有り難さで泣いた。流した涙の瑞々しさは感動や感激という言葉では語り尽くせない。

霊岩の名刹、月出山道岬寺では祖母が生前、日本での私たちの幸せを絶やさず、祈っていたという話を住職から聞かされた。生前一度も会った事もなかった祖先の血の温かみは神仏の様に思われた。

母は信心深い人だ。朝起きると、コップに一杯の真水を捧げて太陽に向って拝礼する。

照る日雲る日関係なく、御天道様は有り難いものだと言い、「今日陽が当たらなかったといってクヨクヨするな。いま日陰にいる運でも、グルッと回って必ず照らしてくれるから心配するな。御天道様は、誰にでも不公平など絶対にしない。」と言って、信念の様に敬虔なお祈りをする。そして、「悪い事だけは絶対にするなよ。全て御天道様はお見通しだからね」と口癖のように戒める。

母は祈疇師に通い、方角がどうだの、日が悪いだのと言って何か事ある毎に占いに頼った。ある時、縄を張って、真新しいチョゴリや衣類を吊して火をつけ、祭壇の回りを狂ったように回って祈り続けたこともある。私が迷信を信じてはいけないと再三抗議をしても、「子供には何もわからないことだ。いつかわかる時が来る。」と、とりあわない。それがある時から、「馬鹿馬鹿しい、金ばっかり取られ何の効き目もない。」と言って止めてしまったのだから驚いた。母は、鎚るものがなかったから、苦しみや悩み、悲しみをその信心で救われた事かと、今の私には理解出来る。

母は巣鴨地蔵さんの縁日である、四のつく日のお参りを欠かした事がない。散歩のつもり、運動になるからと言ってあそこが痛い、ここが痛いと言いながらも、日課のように街に出掛けて行く。

母の祈りと願いは只一つ、子供たちや孫たちが皆健やかで、無事であります様にという愛のみである。

母の生い立ち

母の生い立ちは三歳の時父親が亡くなり、母親が再婚した。その為、母は叔母に預けられて暮らすようになり、四、五歳の時から井戸の水汲みが日課だった。掃除、洗濯、炊事、留守番、米炊き、油絞りと早朝から夜遅くまで容赦ない労働の毎日を強いられ、小学校すら通わせてもらえずに育った。十八歳まで世間の子女達が受ける幸せや、父母の愛情のぬくもりのない孤独で薄幸の境遇だった。

十八歳の時に、「日本に素晴らしく立身出世した男がいて、今では大阪の針金工場の社長さんだ。日本に行ったら必ず幸せに暮らせるよ」と言う仲人口を信じ、写真も見ず見合いもせずに、その社長さんと一緒になるために日本へ旅立ったという事だから、現在の常識では考えられない結びつきではあり、何かその時代の背景を考えさせられる。幼少時から青春期までの、ただ働き仕えるだけの脅えの生活から脱け出せる人生最大のチャンスだったから、父との縁談を逃さなかったのだ。

紙一重の差

戦局が険しくなってきたときの大阪での話である。連日B29の襲来で、防空サイレンが鳴り響き、停電が繰り返された。その度毎に命からがら家族が防空壕に避難し、生存を確認しあった。逃げ遅れたときなどは、防空壕が満員でむせ返っていた。仕方なく頭だけ防空壕につっこみ、尻は外に出していたが誰も笑う人はいなかった。助かろう、生きようと身を縮め、息をひそめてB29の通過を待ち、無事を祈ったものだ。

ある時、いつもの防空サイレンが鳴り、停電となった。奇襲攻撃で、爆音が身近に聞こえる。

敵機来襲の余りの早さに、今日は逃げても生死はわからないからと言って、生まれたばかりの妹を残して防空壕に逃げこんだ。とても赤ん坊を抱いて逃げるような時間もなく、防空壕に入る余裕などなかったからだ。どうも家の近くに爆弾が落とされた様なのに火の手が上らない。無事であったと喜びながら帰宅したところ、長屋の家は瓦が飛び傾いて、道路や屋根には、ゴミや泥が飛び散り悪臭が漂っていた。

我が家の真裏に直径五メートル程の溜池があり、近所の人はゴミ捨て場に利用していた。

その溜池に爆弾が命中したのである。しかしゴミと水がクッションになり、不発に終わったのだ。家に残してきた妹はどうなったろうかと、心配して家に入ったら、家の中は爆風で足の踏み場がない有様であった。妹は柳行李の中ですやすや寝ており、無傷であった。

その時は奇蹟であると喜んだが、母は置き去りにした事を悪かったと生涯、妹に詫びていた。

人の運は紙一重の差、神も知らぬのが生死なのだ。目と鼻の先に爆弾が落ちたのにいまこうして生きていられるのだから、幸運としか言い様がない。

出直し

戦後の大阪は惨澹たる廃墟の街であった。京橋・森の宮一帯の工場地帯は焼け野原で、飴のように折れ曲がり赤錆びた鉄骨の彼方に大阪城が望まれ、夕日に映える光景は、異様な雰囲気で、今も瞼に焼きついてはなれない。長屋は傾いたままで、四畳半と三畳の二間きりの部屋の三畳を他人に貸して、雨露をしのぐ共同生活が出来た事は不幸中の幸いであった。

一九四五年八月、祖国が解放され独立したのを機会に、父母は故郷へ帰国する決意を固め、生活道具のすべてをまとめて送った。ところが、出発予定の日になっても帰船の都合がつかず、来る日も来る日も出発の目途が立たなかった。致し方なく、もう一度日本で頑張ってみようという事になり、再び裸一貫からの出直しとなったのである。

父は真面目に工場に働きに出かけはしたが、その収入は殆ど酒に化けて生活は火の車であった。母は必然的に気丈夫にならざるを得なかった。

生活の為の買出しと、濁酒造りは、女手には大変な事で、官憲の目を逃れて恐れおののく日々であった。母に連れられて京都の大原郷や奈良、河内方面の農家を訪ね歩き、野菜や米などを背中の小さなリュックに詰め、両手にも持てるだけ持って、足が棒になるほど必死に母の後ろをついて回った。延々と続く畔道や麦畑の中を汗を拭き拭き、喉が渇いて、「もう帰ろうよ、もう帰ろうよ」と愚図っては、母を困らせた。

そんな苦しい生活の中で妹や弟が生まれ、ますます貧困の泥沼から抜け出せない。母が幾ら頑張っても生きていけないと嘆き悲しんでいる時に、母の叔父に、「そんなに困るなら秋田においで」と誘われ、行き詰まった生活から逃げ出すかの様に、慌ただしく生まれた故郷の大阪を離れる事になったのである。

旅立ち

秋田へ向かう列車に乗る事がどんなに大変であったか、今では誰も信じられない事であろう。出発の二日前から大阪駅のガード下で順番を待って並び、ようやく切符を手に入れたのは良いが、やっとの思いで乗車してもギュウギュウ詰め、腰掛けの下といわず、網棚の上、果ては便所の中まで足の踏み場すらない混みようである。北陸、秋田方面へ向かう米の買出しと疎開の必死なる人々の群れ。私達家族を乗せた列車は、熱気と殺気を漲らせ、一路秋田へ向かって、喘ぐかの様に走り始めた。

生まれ故郷の大阪をあとにして、これから行く秋田でのあてのない生活の行く末に、幼な心にも、不安を隠せぬ旅立ちである。父母の手を固く握りしめ、眠るに眠れず身体を小さく丸めて、母に寄りそっていた事を思い出す。

福井に近づいた頃には、停車したり徐行したり、ノロノロと走って行った。福井大地震の被害のために、線路がいたるところで折れ曲がって波打っていた。街はこれまた無惨に倒壊し、それが黒々とした闇夜の中でサーチライトに浮び、戦争の恐しさもさることながら、天変地異の光景は生々しいものであった。

明け方、列車は温海の駅で長時間停車した。息苦しく蒸せるような列車の窓から、私はホームに降り立ち初秋の冷気を胸いっぱいに吸い込んだ。

明けの明星の輝きと、ホームに繋がれていた小熊の可愛らしい顔が、不安を忘れさせてくれ、救われたような気持ちを一時味わった。

そこは、日本海の潮騒が聞こえる静かな海辺の駅で、コスモスが朝露をふくんで風にそよいでいた。その可憐な美しさは、今もこの瞼から消えない風景である。

雪との格闘

東北の見知らぬ土地での生活は、気候のせいか寒々とした厳しさがあった。半ズボン、半袖シャツという身一つで引っ越して来たので、寒くて震えが止らなかった。

十月末には雪が舞い出し、絶えまなく吹雪いて、一日に一メートルも積もる日が続くのである。満足な衣類も布団もないので、藁を敷いて寒さを凌いで眠った。朝起きた時には、親子で顔を見合わせて笑い合った事もあった。隙間から吹き込んだ粉雪が家の中を舞い、皆うっすらと雪化粧をしていたからである。

食べる物が満足になかった事は言うまでもなく、寒さと、慣れない雪との格闘が頭にこびりついてしまって、今でも雪を情緒的に見る事が出来ない自分が悲しくなる。

父の仕事は馬車挽きで、冬は馬櫨で山奥から木材を運び出す。慣れぬ苛酷な労働と寒さを、酒でまぎらわせることによってしか自分を保つ事の出来ない父であった。

ある日、父は夜八時を過ぎても家に帰らなかった。その日は、午後から猛吹雪となり、視界が全く利かぬ程の荒れ模様であった。

私は心配になり、腰までの雪を掻き分けながら、父を捜しに出かけた。酔い潰れて雪の中で幸せそうに寝入っている父のそばに、雪まみれになった馬が立っているのを見つけ、私は溢れる涙を拭いもせずに父を連れ帰った。こんな事が一度や二度ではなかった。

弟の誕生

母は五番目の弟を妊っていても、仙岩峠までのセメント運びや、六枚沢ダム建設の土方仕事に出かけ、雨の日以外は休む事のない毎日であった。

秋田での小学校四年生の時の事である。母が、「今日は学校を休んで手伝って欲しい」と朝になって急に言い出した。末弟(五番目)を身籠っており、どうも今日あたり産まれそうだという。「産婆さんを呼んで来ようか」と言ったところ、「心配ないから、私の言う通りやって欲しい」と言う。私は心配になって来た。産婆さんなしでどうするつもりなのかと。

「大きな釜に一杯お湯を沸かし、盥を用意しなさい。薬局に行って大きな油紙を買って、麻糸と鋏も準備する様に」と指示した。私はその時、子供がどの様にして産まれるものか知らず、不安のため心臓がドキドキして、無性に喉が乾いた事を覚えている。

昼頃、末弟が元気に産まれた。裏の畠を掘って埋める様にと、生温い油紙の包みを渡された。そして麻糸をきつく結んで、鋏で切って欲しいと頼まれた。膀の緒を結んだのだ。

弟は三・五キログラムもあった。皮膚は全身、油で真っ白であった。真冬に体を冷した為で、母は心配はないと何度も何度もお湯を取り換えては洗った。

私は急いで鳥肉を買ってきて、若布スープを作って母に飲ませた。韓国の風習では、誕生日や出産の目出たい時は、若布のスープで祝うことを知っていたからだ。「うまく作ったね。いつ覚えたのだろうか」と、本当に嬉しそうにおかわりをした。私はその時の母の喜びの顔を、忘れる事が出来ない。父は朝早くから山仕事に出掛けていて、夜遅くに帰り、目を白黒させて驚くばかりであった。

死の意味

母は父と諍いをすると、絶望感の為か事ある毎に死のうと良く私を誘った。幼い私は、死ということの意味がわからなかった。いつも私は素直に母に従ったのだから、それだけあどけなかったのだ。凍てついた冬の夜、線路づたいに船場(生保内発電所のところ)へ手を繋いで行った。線路は雪が凍って、テカテカと光っていた。そこは下り勾配の線路で、代る代る滑っては転んだ。その転ぶさまが余りにも滑稽なものだから、終いには二人とも笑い転げる事となり、死ぬ考えなどどこか遠くへ飛んで行ってしまった。

またある時は鉄橋の上から飛びこもうと、恐る恐る鉄橋の中央部まで進み、しばし川面を見つめた。水量も多く、水の色は月明りに照らされ澄んで、無気味であった。

その時、母が言った。「ああ、なんと美しい月だろう。川は流れても月は動かないんだね。お前もよく見てごらん。」私も水面に映った月の美しさに、すっかり見とれてしまった。あたりは深々とした、静寂なしじま。玉川の流れの水音だけが響く。

「家へ帰ろう」と、母は我に帰ったように、元来た線路を歩き始めた。二人はしっかり手を繋ぎ、菅原都々子の、「月がとっても青いから、遠回りして帰ろう…」と唄って帰ったものだから、一体何しに行ったのだろうかとまたしても笑い転げたものだ。しかし今でも田沢湖線に乗り、生保内発電所のある所まで来ると、心臓が高鳴り、震えが止らないのは因果な事と思っている。

また、母と父が諍いを始めると、私はいつも父の肩を持った。母は父が憎いと言っては父の誕生祝いもせず、私の誕生日は、長男だからと言って盛大に祝ってくれる。そんな事を引きあいに出しては、「お前を頼りにして可愛がっているのに、どこが良くて父親の肩を持つのかね。お前は父親に似て、父親のようになるつもりなのかね。」と詰り愚痴る。

母がどんなにヒステリックになっても、父が憎いとか悪いとか思わないものだから、「お前は私が産んだ子供ではないのか、何故私の気持ちがわからないのか」と、泣き迫るばかりであった。

新聞配達

私は家計の為に新聞配達を始め、休日は母とセメント運び、山菜採り、コークス拾い、暖房用のブナの皮むきと、手の皮が剥け肩が下がる程で一時のゆとりもなく、ただ無我夢中で毎日を送っていた。

父母は毎朝六時過ぎには仕事に出掛ける。私は朝刊配達をすませてから、父母から「学生服や勉強机を買ってやる」と言いきかされて、育てている豚の餌を町内から集めて、煮こんで与えねばならなかった。それが終わると学校に行く時間である。

背中に弟、両手に妹弟の手を繋いで四人がかりの登校。弟のおしめを取り替えたり、妹弟の食事を与えたり、学校なのか保育園なのかわからない様な、全く落ち着かない日々であった。

体操の時間になると全員屋外に出る。昼になり「さあ弁当」という時になって、決まって弁当の中身が無くなる被害者が出る。犯人は弟で、ヨチヨチ歩き回っては友人達の美味しそうな弁当をいただいてしまい、大変迷惑をかけたものだ。

ある時、アルバイト先の新聞店の主人宛に、匿名の投書が送られて来た。「河君の新聞配達は乱暴で、ときどき配達されない時もあるから辞めさせて下さい」というのである。

後で判った事であるが、その投書主の父母が、私を引き合いに出して子どもに説教をするものだから、その腹いせに投書したようである。

新聞店の主人に叱られたが誤解を解く事が出来た。生活の基盤を失う危機を脱したが、その喜びは何物にもかえ難いものがあった。

私は生保内小学校に通うようになってから、運動会、梵天祭、学芸会、遠足、田植えなどの絵を好んで描いた。辛い事、悲しい事を忘れて、楽しくて温かい幸せな自分だけの理想の世界を楽しんでいた。父母が遅くまで労働から帰って来ない時など、妹弟達の面倒を見るのを忘れ、豚の飼集めをも忘れて、夢中になって絵を描いて、母にひどく叱られた事もあった。

小学生の頃

この話も、子供の頃の事である。お盆に、母は下駄を二足買ってきた。私はてっきり、一足は私のために買ってきたものと喜んでいた。ところが、両隣の家へ中元進物にするのだと言う。

その当時、藁草履で通学していた私は雨の日や雪解け道では滲み、とても気持ちが悪く辛い思いをしたものだ。そんな事で、毎日の様に下駄を買ってくれるよう、母にせがんでいたのだ。

「前から頼んでいるのに、隣の家の進物にするとは何事か」と、不貞腐れ食って掛かった。「仕事の為に留守をしていて、いつも隣の家の人には世話になっているのだから隣が先だよ。お隣さんは有り難いものだ」と言って取り合わない。

料理をつくると「隣に届けなさい」と言う。我が家がこんなに切っぱ詰まっているというのに、事ある毎に隣り隣りと言うので、随分訳も判らず私は文句を言ったものだ。私が母の心とその意味を知るようになったのは、二十歳を過ぎてからのことである。

松本先生

中学三年になって、高校に進学することなど夢にも考えず、家計のために父母とともに働こうと思っていた。就職する為にどのような努力をしても、就職先ひとつある時代ではなかった。やむを得ず、今まで以上の苦労があっても勉強しなければと、悲壮な決意をして進学する事にした。

その時、恩師の精神的な力添えと教えがあった。今は亡き松本正典先生は中学三年間の担任で、頑張る、バリバリ行動する姿から「バリ」の愛称で親しまれていた。先生は大変精神的で、哲学的、宗教的な講義をして下さった。常に「慈悲心、勇猛心を持て」と説かれた。卒業の際には私の通信簿に、次の様にしたためてあった。

「いろいろ困難なことに出会うと思いますが、どんな境遇になっても、自分を大切にして生きさえすれば、きっと運命が開かれるものと思います。どうかどんな状態の身になりますとも、自重されて大いに将来、世のため人のためになるようがんばっていただきたいものです」

松本先生のこの言葉や教えは、私の人生の血となり肉となって、大きな励ましとなった。

世の為、人の為に楽を与えて苦を除け、慈しみ哀れむ情け深い人間に、勇しく強く何事にも屈しない人間になれと、挫け倒れそうになる心に、そのお教えは確固たる支えになった。

私の育って来たその時代の環境を見つめ、父母の苦しみや、祖国の苦悩を思う時、きっとそういう人間にならなければと素直に決意をした。

視覚障碍者との出会い

秋田工業高校へ通う為に、朝五時に起きて一番列車に乗り、終列車で夜八時半に帰る日課は、雨風の日はもちろん、雪の日も、時計のように規則正しく三年間続いた。

高らかに汽笛を鳴らし力強く蒸気を吐いて躍動する機関車の様に、青春への出発をしたのである。車中での往きは予習、帰りは復習と合理的な勉強が出来た。乗降するいろんな階層の人々の会話、行商人達の生活などからは、社会の動きと移り変りを肌で感じることが出来た。

日々の列車通学往復の中で、新たな出会いや発見をした驚きや喜びは新鮮なもので、人生そのものが列車通学の中にあった様に思う。

いつも会う駅員や車掌、行商の小母さんなどと知りあいになり、他校に通う同輩や先輩・後輩、列車に乗り込む人は皆、私の友人となり学びの友となった。特に秋田市へ通う聾唖学校の生徒達と知りあい、親しくなったことが、私の心を磨き洗って確かな目を開いてくれた。

不自由な体でありながら卑屈にならず、いつも笑顔をたやさず、曇る事のない心の輝きが彼等には秘められている。彼等の敏感な五感は、健康人である私には驚異であり大いなる励みであった。

私が秋田工業高校に入学した理由はラグビーの名門校、質実剛健の校風への憧憬もあったが、社会に出た際に働いてお金を稼ぐための役立つ技術を身につけたいという単純な動機からである。

当時、我が家にはラジオも冷蔵庫もなかった。日々の生活の切実さから貧乏からの解放、そして、もっと良い世界へ行きたいという願望、現実的な考えが入学に繋がった。

私の入学式の日の記念写真に父の肖像が一枚だけアルバムに残されている。息子の晴れの日に唯一人だけノーネクタイのジャンパー姿、労働着で写っている。私はその姿を見る度に父母の愛の有り難さに頭が下がる。

食管法

食管法という法律があって米の売買が統制されていた。母は私を高校に入学させ大学まで出すのだと、秋田から東京に闇米を運び商売を始めた。秋田の米は上等で東京に運べば飛ぶように売れた。寿司屋や料理店では秋田米が一番評判が良く、需要があった為だ。

私は学校の休みになると母の助太刀に駆り出された。生保内線(現田沢湖線)の神代や、羽後長野、羽後四ツ谷、奥羽本線の後三年、飯結、神宮寺などから上野行きの夜汽車に闇米を積み込んだ。駅員や闇米を売ってくれた農家が積み込みを手伝ってくれた。早朝、赤羽駅や上野駅で荷を下ろした。ホームには買出しの顧客が競って米を買求め、瞬時に捌けて儲けになった。

時折、公安の一斉取締まりがあり、宇都宮や小山の辺りで情報が入ると大宮で荷を下ろし、京浜東北線で横浜方面まで逃避する事もあった。追う者と追われる者の駆引きは正に戦場さながらであり、滑稽だがスリルもあった。

ある日、赤羽駅の一斉取締りで母の荷は没収されてしまった。私の荷は駅員が誘導して見逃してくれ助かったことがあった。二人の収支は利益にはならなかったが辛うじて赤字にはならなかった。母はその事が嬉しかったのか、赤羽駅東口の交番隣にある大衆食堂で、ジャンボトンカツを振舞ってくれた。

母が家を出てから、一ヵ月以上帰らないことがあった。毎日、生保内駅に出ては最終列車まで母の帰りを待っていたが帰らず、消息も掴めなかった。不測の事態があったのか心配になり、母を捜しに単身上京し、赤羽駅のホームに降り立った。

ホームは列車が到着する毎に買い手、売り手の闇米に群がる者達の慌ただしい戦場であった。そんなホームで知り合いの闇米運びの同業者に会う事が出来たので母の消息を尋ねたところ、「一斉取締りで逮捕されたと聞いている。赤羽警察に行って尋ねてみてごらん」と教えてくれた。

そうして警察に収監されている母にやっと面会することが出来た。母は青白く痩せこけ、歯が剥き出しになっており、生気のない別人のような顔になっていた。

私は警察に訴えた。「家には子供らが五人、母の帰りを待っているのです。一日も早く釈放して下さい」と言ったところ、午後にもう一度来なさいと言うので再度伺ったところ、身元引取り人の署名をするよう指示され、母を釈放してくれた。

警察は身元引取り人が現れて、助かった母を忌々しく見ていた。母は闇米運びの常習犯として逮捕されたという。取調べの際、米の売人、農家の名前、売り先を白状しなかったことで長期拘留されたのだという。

母は自分が助かりたいがために、恩ある人々の名前を白状することは出来ないと警察に黙秘していたのだ。

赤羽駅東口一番街にある「まる増」という鰻屋に入った。名物の鯉の洗い、そして特上の鰻を親子して食べ無事を喜んだ。後日、角館検察庁から呼出しがあったので共に出向くこととなった。

検察官が「お前は何しに来たのだ」と怪訝そうに私に尋ねるので「母は読み書きが出来ないので助ける為に一緒に来ました」と答えた。調書に私がした身元引取り人のサインがあったことを見咎めた検察官は「お前のことか、小賢しいわらしこは」と憎々しく言った。

その検察官の語気と表情、態度は温情もない権力者の典型として幼い私の記憶に焼き付いた。

検察の尋問にも母は米の売り手、買い手の名を明かすことを最後まで拒絶した。取り調べ調書にサインしろと言うので、またもや私が母の名を署名させられた。後日、裁判所から罰金五百円の科料の通知書が届いた。私はアルバイトをして、そのお金を支払った。

母は「生きるために米を運んだ。東京には美味しいと言って食べてくれるお客様がいるから運んだ。何も悪いことをした訳でもないのに米は没収、警察には留置されて罰金まで支払わされるとは腹立たしい」と虫の居所が悪い時に、その事を蒸し返して愚痴を言った。

母は亡くなるまで食管法を理解出来ず恨んでいた。

私とて、今も角館の検察官の底意地の悪い冷たい表情を忘れることが出来ずにいるのは、親子二代因果な事である。

神仏が助ける

私の結婚前は、川口の芝川添いのマッチ箱のような一軒家に住んでいた。働き詰めの母は、滅多に寝込む様な事がなかったが、或る年の年末、母は風邪をひいたと言って寝込む様になってしまった。

何を食べても吐いてしまい、日に日に痩せ、顔が黄色くなり始め、血まで吐く様になってしまった。心配になり、病院に行ってみたらと勧め、医者を呼ぶからと言っても取り合わない。

「大丈夫、これくらいの事では参らないから」と言ってはみたものの、大晦日の日にとうとう意識を失ってしまった。病院にかつぎ込まれた母の上瞼を開けてみた医師は、「危篤状態だからすぐに親族を呼ぶように」と、集中治療室に即刻運びこんだ。肝硬変との診断であった。

私は動転しながらも、「肝硬変の時の食事は何が良いのですか」と聞いたところ、蜆の煮汁が良いといわれ、歳末の街を捜し歩き、赤羽の街までいって蜆を買い集めた。私はその煮汁を母に無理やりに飲ませたところ、効果があったのか、入院のタイミングと治療の成果が出たのか、小康状態になった。

私は母のベッドの下で眠り、毎日蜆の買出しにあけ暮れた。三ヵ月も入院生活が続いたのだから、少し遅れたら命を落すところであった。

母は、死にたいと思った時に死ねず、助からないと思った時に生き返るのは、何の因果かねと私に言った。人生はままにならぬものだねと苦笑した。

母は、お前たちを残して死ぬ訳にはいかなかったと、その時の闘病生活を振り返り、蜆のおかげだねとは言わず、運がよかった、神仏が助けてくれたのだと言う。そしてお前がいたから助かった、生きられたと幸せそうに言ってくれる。

他人の事を思う

或る日の事、頭を打った様だと言ってビッコを引きながら帰って来た。訳を聞くと、「ちょっと転んだだけだ」と言う。よく見ると、頭だけでなく手足にも体にも数カ所打ち傷があり、出血していた。これは只事ではないと糺すと、「前の交差点を横断中に、小型トラックに撥ねられ、五メートル程ふっ飛ばされた」といとも簡単に言うではないか。それにつけても、こんな傷を負わされながらも、平気な顔をして帰られるものかと呆れ返ってしまった。

私が、撥ねた運転手はどうしたのかと聞くと、「かわいそうだったから、慰めて帰してやった」と言うから、開いた口が塞がらない。「何が可哀想なもんか、お母さんがこんなに酷い目にあっているのに、話が逆ではないか」と怒ると、「話を聞いてみたら、結婚したばかりの青年で、青年の生活や将来のことを考えたら、とても警察に届ける気がしなかったのだ」と言うではないか。人が好いのも程々にしろと、なかば呆れながら病院にかつぎ込んだら、全治一週間。何の保障も無しに痛い思いをしながら、他人のことを思って助けようという考えがどこから出てくるのか、私には到底理解出来ず、心底から煮えくり返る思いをした。母は、「お前には悪かったけれど、これでいいんだよ」と、涼しい顔をして言った。老いた今になっても、あの時打ったところが痛むと言っては、私に内緒で病院通いをした母である。

祖父の墓

祖父(母の父)金京鉉の墓石を霊岩に建てる

母は三歳の時に父親が亡くなって、父親の顔も知らない。母はその父親の一人娘なのである。母は老いてから、自分の眼の黒い内に父親の墓を作り奉らなければならないと、いつも私に遠慮がちに言った。

私は祖父がどうなっているのか調べたところ、田んぼの中に埋葬されており、墓が雨の日など時々水浸しになるという事が判った。その事を母はとても気にして、悲しんでいた。

私は月出山の麓に二反歩ほど畑を買い、祖父の墓を作る事にした。そして祖父の縁者の墓もここに全て移す事となり、一族総出で土饅頭のお墓作りをした。村人たちも多数応援に来てくれた。「日本から来た娘が墓を作った」「孫が墓を作った」と、村人たちは自分たちの喜びのように土饅頭を踏み固め、お祭りの様な賑やかさであった。喜々として、我が事の様に祝福してくれた。

出来あがった墓前での祭事が終わったあと、母は、「ああ、これで、いつ死んでもよい」と、胸をなで下ろすようにつぶやいた。

帰郷

「故郷に一度でいいから帰ってみたい、なんとか連れて行ってくれ」と言い出したのは、父が亡くなる丁度一年前の事である。朝起きると「いつ連れて行ってくれるのか」と尋ね、夜は「早く行きたい、手続きは済んだか」と子供の様にせがみ、大粒の涙をボトボト落とした。

始め、私は事業の事もあり、言葉も判らぬ未だ見た事のない父の故郷に関心も寄せず、聞き流していた。一ヵ月以上も、朝夕涙を流して哀願する父の異様な様子を見ている内に、いつしか父母と連れだって祖国を訪問してみようと渋々決心をするようになった。

出発の前夜、私は一睡も出来ぬ程に興奮し、四十年ぶりの祖国への帰郷だから、父母が興奮したのは無理もないが、それまで一度も関心を示さなかった私まで、どうして一睡も出来なかったのか不思議な事であった。

父母の脳裏から一日として離れる事のなかった望郷の思い、日本で成長し成人した息子と共に故郷に帰れるその晴れがましい感慨、その父母の心境を思う時に、私はこの目でしっかり我が祖国を見ようと、自然に思う様になっていた。

光州空港には、親類縁者が二十人以上も出迎えに来ており、生まれて初めての花束の歓迎攻めを受けた。互いに抱き合い、体を摩り合い、叩き合い、見交わす目は潤み、手と手は固くしっかり握りあって、言葉が言葉にならずとも、その行為のひとつひとつが再会の喜びの全てで、その温もりこそが血縁であり故郷なんだと、私はひしひしと感じた。

二つの故郷

霊巌は月出山の麓に位置し、風光明媚でなだらかな丘が起状して、周囲の田園風景の中に草葺きの古風な民家が点在し、小川の流れまで清らかでゆったりしていて、日本では味わうことの出来ない和やかな心温まる風景だった。

私達はいの一番に、先祖が眠っているお墓へお参りに出掛けた。町の入口にあたる小高い台地に、一族のこんもりした墓が無数に、しかも整然と並んでいた。きれいに整地され、雑草もなく手入れが行き届いて、松の木の梢だけが春風にそよいでいる静けさは、周りの田園風景とマッチして、とても美しい佇まいであった。芽吹いた若草がパステル調に覆い、絨緞を敷き詰めた様であった。

一度も見た事も会った事もない祖父母の墓に額突いた時、理由もなく込み上げて来るものがあって、急に胸が熱くなり涙がとめどもなく流れ出した。しばしの間、皆で抱き合ってむせび泣いた。私はこんなに心を洗われた様な涙を、父母共々流した事がなく、なんとも言えぬ清々しい気持ちを味わった。

私は、いつ頃からか、自分の故郷は、日本の田沢湖のある生保内であると思う様になっていた。寒さと貧困の為、一日たりとも気持ちの安住する日がなかった時代を忘れる事が出来ず、寒さの雪を呪わしく思い、貧乏からくる父母の諍いを子供心に一番悲しく思いながら育ったその生活は、決して楽しく幸せなものではなかった。

どんなに晴れて暖かく、波静かな田沢湖を見ても、私の脳裏には少年時代の辛かった記憶が甦り、晴れ晴れしない切ない思いをするのが常であった。

そんなにも辛く呪わしい思いを抱きながらも、心の中で自分の故郷は、本当の自分の故郷はと自問する時、結局私の心は、生保内に辿り着くのである。

友が居て、恩師が居て、学び舎があり、小鮒追った小川、路地から路地の隅々まで、故郷・生保内の記憶を心の中から消す事が出来ない自分であった。

私は父母の故郷を訪ねてみて、父母がどんなにかこの地に戻りたかったのだろうと、深く考えさせられた。一度は訪ねたいと夢に見ながら、四十六年間も辛抱し、汗水流し子を育て、教育させて来た事を考えた時、その父母の心情が痛い程判り、感謝と尊敬の気持ちが自然と沸いて来た。

私は、父母の故郷・霊厳もまた、忘れる事の出来ない私の故郷だと思う様になった。二つの故郷を一緒に愛さなければと素直に自覚した。

その父も、「もう一度故郷に帰りたい」と言い残して、果たす事なく、突然帰らぬ人となり、一九七五年四月一日、日本の土となった。

生涯、日雇い労働者として働き日銭の収入だけで生きた父は、私が電気店の事業を始めて事業を成功させた事が理解出来ず「正雄は何か悪い事でもしてお金を儲けているのか?」と口癖の様に言っていたが、臨終の際、私に「苦労をかけてすまなかった。」と残した言葉が今でも耳に残っている。

蝉時雨

二〇〇四年七月二十一日は甲府と東京は四十度を超す猛暑、炎暑。その日、三月より二度にわたって両膝の手術を受け、リハビリも終わって歩ける様になった母と清里(ちなみに清里の気温は二十九度)の家のテレビで「冬のソナタ」を見ていた。

「昔、韓国では五~六歳になったら男女は顔を合わせ話をすることすら出来ない程、男女間の社会規範は厳しいものだった。十四~十五歳の時、霊岩の村で私に思いを寄せる若者がいて、自分もその若者に好意を抱いていた。畑で農作業をしている時や、河原で洗濯をしている時に遠くの森の中から、その若者が小石を投げて、ここにいるよと知らせてくれたが顔を合わせることすら出来なかったものだ。もしその若者と結婚していたらいまはどうなっていただろうかね」と頬を赤らめて初恋の話を初めてしてくれた。「冬のソナタ」は老いた母に青春の日々を想い出させたようだ。

「その若者と結婚していたら、日本でこんなに苦労しなくて良かったかもしれないね。

そうなれば私も生まれていなかったことだから、どちらが幸せだったと言えるだろうか」と話したら「お前が生まれたから子供を頼りに今日まで生きてこられた。今が幸せだと思うよ」と母は言った。

そして「お前が二歳から四歳までの間、一度霊岩に戻って暮らしたが、お前を連れて日本に帰るとき、日本で生きることが出来ないと困るから、親戚の叔母にお前だけは霊岩に置いて行けとしつこく言われた。しかし子供だけは放さないと日本に連れて来た。栄山浦から闇の艀に乗って日本に来たが、船底にしがみついても転げ回る程に海が荒れて死ぬ程怖い思いをした。

麗水に着いたところ、お前の姿が見えない。見知らぬ男と手を繋いで行くのを見つけて、何で連れて行くのかと言って必死の思いでお前を取り返した」と、にわかに信じられない様な話をした。当時、人攫いが横行し、子供を取られても親の責任だという事で、何の手だても出来ない殺伐とした時代であったという。

「霊岩にいた時には虎が良く出て人を襲ったものだ。夜中に家畜の豚や犬などを襲い、月出山に家畜を咥えて逃げていったが、あんな恐ろしい光景は一生忘れられない」とも話した。

今から七十年前の話であるが、母にとっては一生忘れられない事である。今となっては、信じるのは私一人ではなかろうかと思うほどの昔話になってしまった。過ぎ去った時代の流れは個人の人生をも翻弄し無常であるとも思う母の話であった。

ニュースの時間になり、北朝鮮拉致被害者の曽我ひとみさんが家族を伴ってインドネシアから日本に帰られたという報が流れた。アナウンサーが「ジェンキンスさん」「ジェンキンスさん」と何度も読み上げるのを聞いた母が、「アメリカでも私と同じ呼び名があるんだね。日本に来られて幸せな人だね。昔の朝鮮人は可哀想だったよ」と言った。

母の名前は金潤金(キン・ジュンキン)である。入院している際にジュンキンさん、ジュンキンさんと呼ばれていたので、自分と同じ名前をアナウンサーが話しているのだと錯覚したらしい。

「お母さんの名前は金(キン)が潤う(ジュン)金(キン)さん。ジェンキンスさんより、ずっといい名前だと思うよ」と私が言うと「親は本当に良い名前を付けてくれたものだ。足が良くなったら親の墓参りに行きたいよ」と故郷の霊岩に想いを馳せた。母とそんな会話をしながら庭に目をやると純白のムグンファが一輪ほころび萩の花も咲き始めていた。そしてトンボが舞っていた。蝉時雨の清里は秋が早や忍び込んでいるようだ。

社会が大学

私は家庭(経済)の事情で大学に進学出来なかった。生前、「お前を大学に入れてやれなかったことが申し訳ない。許しておくれ」と母は涙を浮かべて言った。

秋田で過ごした小中学校時代、その当時クラス五十人の同級生がいたが、高校に進学出来た者は十数人程しかいない貧しく苦しい時代であった。小学校の門をくぐった事もなく、日雇い労働者として働きながら私は無論の事、妹弟を高校まで進学させた偉大な父母は、子等に大学教育を受けさせることが夢であったのだ。

私は大学を断念し社会にでたその時から、社会に学び、生活しながら学ぶ事が「大学」であると考えた。卒業証書は死ぬ日にもらえるものだと思っていたから、母の涙は時に負担に感じる事もあった。しかし、そう思う事は私の考えが浅く、父母の心を思いやる事が出来なかったからだと、今はしみじみ有り難いことだと思っている。

憧れていても、大学を出ていないから教育者、新聞記者になれない様な時代を私は生きた。大学を出ていないから、クラブ入会の資格がないと言われた事もあった。

今、ほとんどの人が大学に入っているのに、どうして君は大学に入れなかったのかと蔑まれた事もあったが、それは時代と歴史的環境と境涯を知らない人が言うことだ。親の苦しい時代を共に生きて来た者としては、何の不満も不足もなかった。今あるのは母のおかげである。

母の御馳走

母・金潤金は二〇一一年一月十三日満九十歳で天国(戒名・青陽潤益信女位)に旅立った。母は正月三日、妹、弟、孫を連れ立って例年通り、巣鴨地蔵に初詣に行った。その時、「正雄も一緒に行こう」と誘われたが、角館町平福記念美術館で開かれる「故郷」展準備の為に行く事が出来なかった。

角館で打ち合わせ中に卦報が届いた。平素、「百歳までは生きるからね。正雄よろしくね」と言っていたので無念、呆然とした。そして巣鴨地蔵に一緒にお参り出来ず、親不孝をしてしまったことへの後悔の念に苛まれた。

母は巣鴨地蔵商店街の鰻屋や寿司屋を巡り「何でも好きなものを食べなよ」と振舞っていたそうだ。妹、弟、孫達が「最後の別れのつもりで高価なご馳走をしてくれたのだろうか」と涙した。

昔は死にたいと思い、苦しみと嘆きを「正雄、偉くなって、この母の胸の内を世の中に伝えてくれ」と胸を掻き雀り、叩き、叫びながら私に訴えたものだ。

私は未だ母の恨(ハン)の閊えを伝え切れずにいるが、亡くして初めて母の有り難さを知る心境になっている。

終り良ければ全て良し

妻、尹昌子との出会いは一九六三年、友人の紹介によるお見合いをしたところから始まる。初対面の印象は頬が林檎の様に赤く染まって初々しく思った。

その時、新宿の文化服装学院、銀座の松屋クッキングスクールで学んでいると話した。

当時、その様な文化学院で学ぶという事は良家の子女でなければ難しい時代であり、とても進歩的な女性と好感を持った。話を聞くと学費を自分で働いて支払っていると言い、その自立心、結婚への準備と心構えにとても感心した。

一週間後、友人を通じて私の結婚の意思を打診して貰った。そして尹家、尹昌子から即時に同意をいただいた。

しかし、この経緯を父母に伝えて許しを願ったところ、母は烈火の如く怒った。私の胸座を掴んで引き回し、「親をないがしろにして。お前は私の子供ではない。」と韓国語で悪言を放ち泣き叫んで、激しく罵った。

母の言う道理には一切逆らう事が出来ず、Yシャツがズタズタに裂けながらも、為すがままにされるしか術がなかった。

こうして反対されながらも結婚に漕ぎ付けたものの、母は妻の事がやはり気に入らない。

事ある毎に「あの嫁とは気が合わない。他にもっと良い娘がいたのに。」と言っては私に辛く当たった。妻にも虫の居所の悪い時には同じ事を言ったそうだ。

最近になって、妻から当時は諸々の事で悩みノイローゼ気味となり、死んでしまいたいと自殺も考えていたと聞かされ、私は愕然とした。

渦中当時の私のデリカシーの無さと脳天気ぶりを妻に深く詫びた。過ぎた事とはいえ積み重なった恨を知り、私は改めて心を痛め、長きに渡る己の不明を恥じた。

母は還暦が過ぎた頃から膝の関節が痛み出し、歩行が不自由になって行った。両膝に金属製の人工関節を移植する手術を受け、毎日の様に病院やリハビリ施設に通う様になった。

そして、その身の回りの渉外や介護は、事ある毎に妻が務めざるを得なかった。

そういう献身の日々が続き、二十年の月日が過ぎた頃の事である。私は疲れて早目に布団に入り寝てしまっていた。すると「あなた、起きて!」と妻に起こされた。

何事かと聞いてみると「お母さんが今日初めて、いろいろとありがとうと言ってくれたのよ。嬉しくて聞いて貰いたいと思って。」と感極まった様に話した。

「これまで母に良く尽くしてくれた。息子の私からも礼を言うよ。なんだか、私が救われた様な気持ちだよ。」その夜、私達は胸のつかえとわだかまりを解いて、しみじみと語り合った。

母が亡くなる前日の事だ。妻が病院に母を連れて行き、帰る途中で「私の子供は五人もいるが、一番に細々と面倒を見て良くしてくれたのはお前だった。お前が我が家の嫁に来てから、お前のおかげで良くなった。本当にありがとうよ。」と語ったという。

そして、その翌朝に母は急逝した。いつかは言おうと思いながら、旅立ちの前日に妻への感謝の言葉を残して行った母に、私は感謝しても感謝しきれない想いで一杯だ。そして母との関係に葛藤しながらも、その生涯に寄り添って献身してくれた妻に対しても同じである。

労多くして多くが報われた。終り良ければ全て良し。感謝のみである。

父 憲植23回忌法要(1998年4月1日光音寺にて)